and Society (CLICCS)

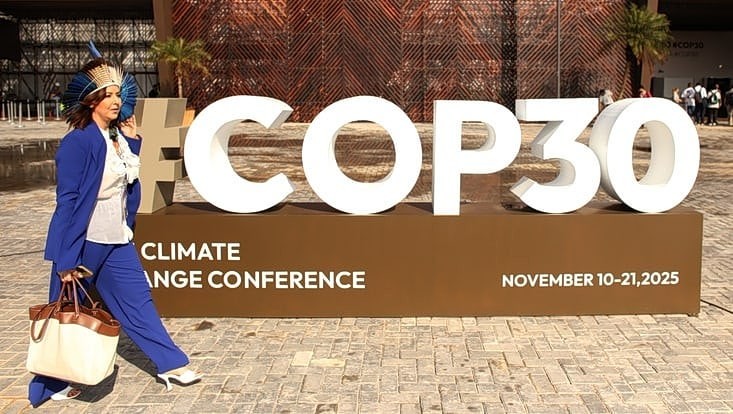

Weltklimakonferenz COP30„Belém ist ein Signal“

10. November 2025, von Thomas Merten

Foto: Raimundo Pacco/COP30

Zur diesjährigen Weltklimakonferenz reist die Welt in den Amazonas. Der Soziologe Eduardo Gonçalves Gresse vom Exzellenzcluster CLICCS der Universität Hamburg stammt aus Brasilien und begleitet die COP30 in Belém als Wissenschaftler. Im Gespräch erzählt er, warum diese Konferenz ihn vorsichtig zuversichtlich stimmt, was Brasilien zur globalen Klimapolitik beitragen kann – und was er selbst zwischen Regenwald, Zivilgesellschaft und Forschung sucht.

Prof. Dr. Eduardo Gonçalves Gresse. Foto: Privat

Herr Gresse, Sie fahren zur Weltklimakonferenz in Ihr Heimatland Brasilien. Was bedeutet das für Sie?

Ich freue mich sehr, dass die COP ausgerechnet in Brasilien stattfindet. Nach Jahren mehrerer Krisen und anti-ökologischem Backlash unter Jair Bolsonaro hat der jetzige Präsident Lula da Silva verkündet, dass die nächste Konferenz hier stattfinden soll, im Herzen des Amazonas. Das ist ein politisches Signal, um Brasilien – mit seiner starken diplomatischen Tradition und seiner Führungsrolle in der globalen Umweltpolitik – wieder auf die internationale Bühne zurückzubringen.

Warum gerade Belém? Was macht die Stadt aus?

Belém ist eine pulsierende, multikulturelle Metropole am Rande des Regenwalds. Ich bin zwar weit weg in São Paulo geboren und aufgewachsen, aber war als Kind mehrmals dort. Es ist ganz anders, allein kulinarisch. In Belém findet man eine beeindruckende Vielfalt an Früchten und Lebensmitteln, die in anderen Regionen Brasiliens oder der Welt kaum zu finden sind. Die lokale Kunst und Kultur sind auch faszinierend. Gleichzeitig ist die Stadt – wie viele brasilianische Großstädte – von tiefen sozialen Ungleichheiten geprägt.

Viele dürften diese Millionenstadt gar nicht auf dem Schirm haben, im Gegensatz zu Metropolen wir Rio oder São Paulo.

Genau. Belém ist zudem kaum auf ein Mega-Event wie die COP vorbereitet. Wenn man auf die Schnelle Infrastruktur aufbaut, ohne die Bevölkerung einzubeziehen, kann dies bestehende soziale Ungleichheiten noch verschärfen. Es gibt natürlich auch Widersprüche und Bedenken hinsichtlich der negativen Auswirkungen der Veranstaltung für die Umwelt. Gleichzeitig ist die COP in Belém für viele Brasilianer:innen ein Symbol des Aufbruchs. Das Mega-Event zeigt, dass der Amazonas kein abstrakter grüner Fleck auf der Landkarte ist, sondern Lebensraum von Millionen Menschen und Kulturen.

Welche Rolle spielt Brasilien in der internationalen Klimapolitik?

Brasilien hatte über Jahrzehnte eine starke diplomatische Tradition als Vermittler zwischen globalem Norden und Süden. Während der Bolsonaro-Jahre fiel das Land in ein politisches Vakuum. Jair Bolsonaro hat sich jedoch nicht getraut, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Er hätte wenig gewonnen. Faktisch hat seine Regierung jedoch gegen alles gearbeitet, wofür das Abkommen steht. Präsident Lula versucht, diese alte Rolle zurückzugewinnen. Doch während die Abholzung des Regenwalds zurückgegangen ist, wird wieder nach Öl gesucht. Lula sagt, er wolle langfristig ohne fossile Energien auskommen, aber er sei „realistisch“: Die Welt sei noch nicht bereit, ohne Öl zu leben. Das zeigt, dass Brasilien eine ambivalente Rolle spielt. Einerseits ist das Team um COP30-Präsident André Corrêa do Lago, ein Diplomat mit Wirtschafts- und Klimahintergrund, fachlich kompetent und wird alles tun, um Finanzierung und internationale Kooperation für Klimaschutz und -anpassung zu stärken. Anderseits ist Brasilien auch ein wichtiger Ölproduzent, und seine nationale Umweltpolitik steht ständig unter Beschuss.

Cidade de Belém, capital da Cop30 Amazônia. Foto: Rafa Neddermeyer/Cop30 Amazônia

Was werden Sie in Belém konkret tun?

Ich werde sowohl auf der offiziellen COP sein, als auch auf dem zivilgesellschaftlichen Parallelgipfel, dem Cupula dos Povos. Brasilien hat da eine lange Tradition: vom Weltsozialforum in Porto Alegre bis zur Rio-Konferenz 1992. Die Verbindungen zwischen Politik, Forschung und Zivilgesellschaft sind für mich das Spannende an Belém.

Was erforschen Sie bei der COP als Soziologe?

Unser internationales Forschungsteam aus Brasilien, Frankreich und Deutschland betreibt dort eine sogenannte kollektive Ethnografie. Wir beobachten die Konferenz selbst: die Verhandlungen, die Rituale, die Versprechen. Wie entstehen Narrative und welche Macht haben sie? Besonders interessant für mich: Wie Brasilien in den Verhandlungen performt und das globale Ziel für Klimawandelanpassung verhandelt und umgesetzt wird. Das ist viel komplexer als das Thema, weniger Treibhausgas auszustoßen. Denn Klimaanpassung, zum Beispiel an Überschwemmungen oder an Extremhitze, muss immer lokale Gegebenheiten mit einbeziehen.

Zu oft ging es bei den COPs nicht voran. Wie blicken Sie auf diese Konferenz?

Mit einer skeptischen Hoffnung, dass die COP30 tatsächlich die „COP der Umsetzung” sein wird, wie von Lula und dem COP-Präsidenten versprochen. Auf der Generalversammlung der Staats- und Regierungschefs in Belém sagte Lula selbst, dass wir einen Weg brauchen, um auf planvolle und gerechte Weise die Entwaldung umzukehren sowie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden, und die notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, um diese Ziele zu erreichen. Damit dies realistisch ist, wäre es wichtig, dass die Konferenz neue Allianzen hervorbringt – gerade jetzt, in der Krise des Multilateralismus. Die USA wenden sich gegen Klimaschutz, es gibt Kriege, Spannungen, Rückschritte. Umso wichtiger ist es, dass Länder wie Brasilien vermitteln und zeigen, dass eine internationale Zusammenarbeit für Klimaschutz und Gerechtigkeit weiterhin möglich ist.

Was kann ein Gastgeber da bewirken?

Die brasilianische Regierung hat jetzt die Chance, marginalisierte Stimmen ernst zu nehmen und stärker in der Klimapolitik einzubeziehen, gerade weil das Land selbst zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit steht. Und ich hoffe, dass Zivilgesellschaft und Indigene Gruppen wirklich mitverhandeln können. Es ist angekündigt, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter indigener Gemeinschaften teilnehmen werden wie nie zuvor.

Aber können sie auch mitbestimmen?

Diesmal wird es wohl deutlich mehr Raum für zivilgesellschaftliche Akteur: innen geben. Aber es wird noch nicht genug sein. Teilhabe ist immer ein Ringen. Was ich spannend finde: Die brasilianische Zivilgesellschaft ist weiterhin sehr aktiv, verfolgt die Entwicklungen aufmerksam und übt Druck auf die Politik aus. Zum Beispiel juristisch: Netzwerke wie das Observatório do Clima verklagen gerade die brasilianische Regierung wegen Ölförderung an der Amazonasmündung.

Sie selbst sind auch außerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit engagiert.

Ich bin Mitgründer des Instituto Terroá, einer brasilianischen NGO, wir feiern gerade unser zehnjähriges Bestehen. Während der COP wird es eine Veranstaltung geben, bei der ich einen Vortrag über Klimazukünfte halte, dabei stelle ich auch eine unserer Hauptstudien zur Klimaanpassung vor, den Hamburg Climate Futures Outlook 2024. Ich wurde eingeladen, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu bauen.

Was möchten Sie selbst aus Belém mit zurück nach Hamburg nehmen?

Sicher vieles, aber vor allem diesen Kontakt zur Realität des Amazonasgebietes. Wir sprechen oft nur aus der Distanz über Umweltschutz. Vor Ort wird man Teil davon: die Hitze, die Menschen, die Biodiversität, das alles wirkt unmittelbar. Ich glaube, das verändert die Perspektive. Es erinnert uns daran, dass Forschung nicht nur Analyse ist, sondern Beziehung: zu Orten, zu Menschen, zu Empörung und Solidarität, zu anderen Formen des Wissens.

Also mehr als nur Daten und Notizen.

Ja, vielleicht die brasilianische Lebensfreude und das Lebensgefühl von Gemeinschaft. Trotz aller Widersprüche und Probleme heißt das Land die Menschen willkommen. Das ist etwas, das für viele gerade in den internationalen Klimaverhandlungen wichtig ist, ein Sinn für Zugehörigkeit. Wenn ich etwas mitbringe, dann vielleicht das: Trotz Krisen kann man Räume schaffen, in denen man sich verbunden und ermächtigt fühlt.

Mehr Informationen

Eduardo Gonçalves Gresse ist Soziologe und derzeit Vertretungsprofessor an der Universität Hamburg. Zentrales Thema seiner Forschung ist, wie Gesellschaften auf den Klimawandel reagieren und welche Faktorensozial-ökologischen Transformationen fördern oder behindern. Zudem befasst er sich damit, wie unterschiedliche Wissenssysteme (etwa Indigenes Wissen) in der Klimaforschung und -politik integriert werden. Als Mitherausgeber des Hamburg Climate Futures Outlook entwickelt er Methoden, um die gesellschaftliche Plausibilität von Klimazukünften zu bewerten. Gresse ist Mitgründer der NGO Instituto Terroá, die lokale Nachhaltigkeitsinitiativen in Brasilien unterstützt.

Briefing:

Kammler L, Fünfgeld A, Aykut S C, Wilkens J, Gresse E G. (2025): COP der Wahrheit? Die Klimakonferenz COP30 in Belém zwischen gebrochenen Versprechen und neuen Allianzen. GPF.