and Society (CLICCS)

Corona und KlimawandelBrasilien: Zwei Krisen zur gleichen Zeit

14. September 2022, von Sophia Haves

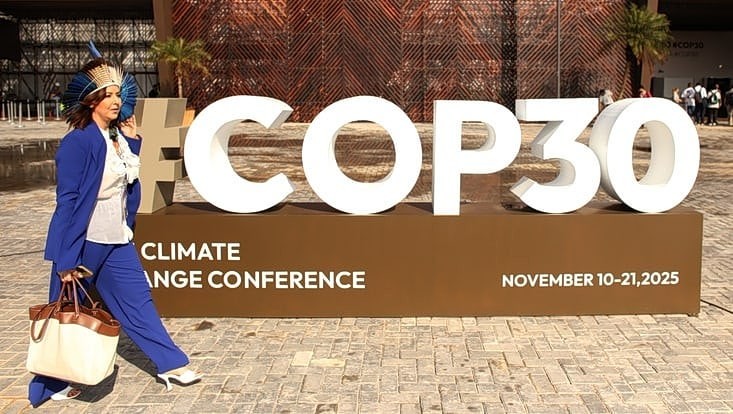

Foto: Katharina Heider/COVIDGI Project

Die Corona-Pandemie hat die Menschen für die Risiken des Klimawandels anfälliger gemacht. In Brasilien hat die Pandemie ernste gesundheitliche und soziale Auswirkungen. Wer unter Arbeitslosigkeit und Armut leidet und keinen sicheren Zugang zu Nahrung hat, ist besonders anfällig für solche Risiken. Jeder zusätzliche Stressfaktor kann diese Lage weiter destabilisieren und die Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen einschränken.

Alexandre Pereira Santos vom CEN promoviert an der Schnittstelle von Klimawandel, Stadtentwicklung und Risikoforschung und hat mit Menschen in stark betroffenen Stadtgebieten von Porto Alegre und São Paulo gesprochen.

Alexandre Pereira Santos, im März waren Sie für Forschungsinterviews in den brasilianischen Städten Porto Alegre und São Paulo. Worunter leiden die Menschen derzeit besonders?

Uns haben die sozialen und indirekten Auswirkungen der Pandemie überrascht. So sind viele Gruppen von Menschen auch Monate nach dem Ende der Beschränkungen noch arbeitslos. In unserer Untersuchung verglichen wir Gebiete mit hohem und niedrigem Einkommen. Wir wollten wissen, wie die Menschen unter der Pandemie Auswirkung gelitten haben und, was noch wichtiger ist, wie sie auf die Veränderungen reagierten. Generell hatten alle Menschen weniger soziale Kontakte, eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und einen eingeschränkten Bewegungsradius. Viele sind mit Blick auf die Zukunft verunsichert.

Welchen Einfluss hatte dabei das jeweilige Einkommen?

Für Menschen die viel verdienten, gab es eher Alternativen. Sie trafen sich häufiger mit Freunden und Familie, die sie unterstützten. In einigen Fällen ergaben sich sogar neue Perspektiven. In einkommensschwachen Gebieten war die Situation schwieriger: Die Pandemie verstärkte bestehende Probleme und die meisten Befragten waren mit den Themen Gesundheit, Arbeit, Familie und Isolation überfordert. Viele berichteten, dass sie aufgrund dieser Schwierigkeiten ängstlich oder klinisch depressiv wurden. Solche Geschichten berühren einen natürlich sehr.

Treten die Folgen des Klimawandels aufgrund der Pandemie in den Hintergrund?

Ganz im Gegenteil. Aus einer kürzlich von uns veröffentlichten Studie geht hervor, dass sich die negativen Auswirkungen des Klimawandels mit denen von COVID-19 überschneiden, insbesondere in einkommens- und strukturschwachen Gemeinschaften. Wenn wir uns ansehen, wie die Gesellschaft auf COVID-19 reagiert hat, bekommen wir auch einen Eindruck davon, wie sie auf andere systemische Krisen reagieren wird. Bislang halten viele Menschen den Klimawandel noch für etwas, das weit in der Zukunft liegt. Da seine Folgen aber bereits messbar sind und sich weiter verschärfen, werden wir diese auch in Zukunft gleichzeitig mit anderen auftretenden Krisen spüren.

Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?

Ein Beispiel wäre, dass Wetterereignisse, die wir heute noch als extrem ansehen, immer häufiger auftreten. So könnten wir, während wir uns von der letzten Krise erholen, bereits vom nächsten getroffen werden. Extremereignisse können zu Ernteausfällen führen, die wiederum den Zugang zu Grundnahrungsmitteln einschränken. Dies haben wir bereits in gefährdeten Regionen in Brasilien beobachtet und es könnte in Zukunft auch wohlhabendere Schichten treffen. Eine positive Tatsache ist, dass die Gemeinschaften in unseren Fallstudien eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Organisation und Selbsterhaltung gezeigt haben, vor allem, wenn staatliche Akteure abwesend waren. Sie bündelten ihre Ressourcen, suchten nach externen Finanzierungsquellen und einem gesicherten Zugang zu Nahrung. Zusätzlich versuchten sie, Druck bei politischen Entscheidungsträgern aufzubauen. Hier zeigt sich zwar eine besondere Widerstandsfähigkeit. Allerdings wäre die Gemeinschaft besser auf künftige Krisen vorbereit, wenn gleichzeitig soziale und ökologische Gerechtigkeit gefördert werden.

Was erwarten die Menschen von der Politik, um ihre Situation zu verbessern?

Sie fordern Respekt vor Menschenleben, soziale Sicherheit, Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen und öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheits- und Sozialdienste. Doch diese grundlegenden Voraussetzungen zur Verbesserung der humanitären Lage wurden von der Politik bisher ständig missachtet. Das hat zu einem Vertrauensverlust gegenüber öffentlichen Institutionen geführt, da sich die Menschen in einigen Ländern bewusst geworden sind, was Thanatopolitik oder die Politik des Todes bedeutet. Unsere Forschung wird diese „alten-neuen Fragen“ wie die Anfälligkeit für derartige Probleme weiter untersuchen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, eine Politik zu unterstützen, die menschlicher, kontextspezifischer und demokratischer ist.

Weitere Informationen

Alexandre Pereira Santos promoviert am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg. Der Schwepunkt seiner Arbeit liegt auf der Schnittstelle von Klimawandel, Stadtentwicklung und Risikoforschung.

Die Forschungsinterviews aus Brasilien wurden im Rahmen des Projekts COVIDGI durchgeführt. In diesem versuchen Wissenschaftler:innen, Fragen zu den Auswirkungen von COVID-19 auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu erforschen.

Twitter-Account: @covidgi