Preisträgerinnen 2022: Dr. Miriam Seifert und Dr. Luisa von Albedyll

Für ihre exzellenten Doktorarbeiten erhalten zwei Forscherinnen den Wladimir Köppen Preis 2022: die Meeresbiologin Dr. Miriam Seifert und die Umweltphysikern Dr. Luisa von Albedyll. Beide Wissenschaftlerinnen haben an der Universität Bremen sowie am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung ihre Doktorarbeiten verfasst.

„Ich freue mich sehr, zwei so hochkarätige Arbeiten auszuzeichnen. Beide tragen zum Verständnis dynamischer Prozesse und Entwicklungen im Ozean bei – und helfen, die Folgen des Klimawandels besser abzuschätzen“, sagt CLICCS Sprecherin Prof. Johanna Baehr. „Ich gratuliere den beiden jungen Forscherinnen ganz herzlich."

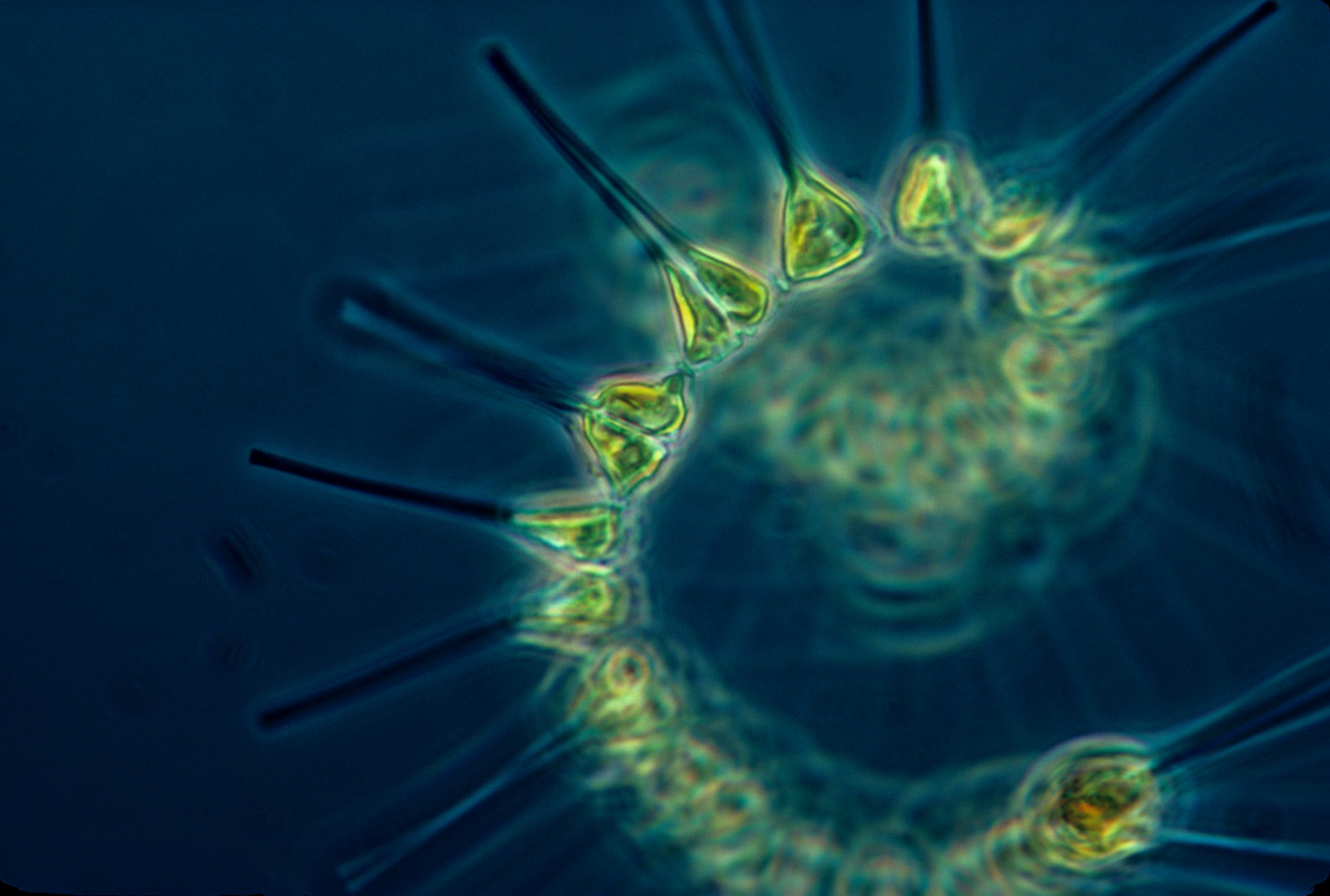

Phytoplankton: Klimawandel hat Folgen für biologische Kohlenstoff-Pumpe und Nahrungsnetz

Der Klimawandel verändert die Bedingungen im Meer und damit die Lebensräume vieler Arten. Einige können sich schnell anpassen und erfolgreich ausbreiten, während andere empfindlicher sind und in ihrer Verbreitung eingeschränkt werden. Miriam Seifert hat in Computersimulationen mit einem Ozeanmodell untersucht, wie winzige Algen reagieren: Aufgrund der steigenden Konzentrationen von Kohlendioxid in der Atmosphäre erwärmt sich das Wasser, es wird saurer und weniger Nährstoffe stehen in den oberen Metern des Ozeans, wo die Algen wachsen, zu Verfügung. Damit dieses sogenannte Phytoplankton gut wachsen kann, verlagern sich die bevorzugten Gebiete einiger Phytoplanktonarten. Gleichzeitig wirken sich die Veränderungen auf die Produktivität des gesamten Phytoplanktons aus. Das betrifft zum Beispiel auch die Rolle der winzigen Lebewesen für die sogenannte biologische Kohlenstoff-Pumpe, welche Kohlendioxid aus der Atmosphäre in den tiefen Ozean transportiert, wo es längere Zeit gespeichert bleibt. Durch die Photosynthese nimmt das Phytoplankton Kohlendioxid aus der Luft auf und wandelt es in organische Kohlenstoffverbindungen um. Damit bindet das Phytoplankton nicht nur Kohlenstoff, sondern bildet zusätzlich die Basis des Nahrungsnetzes im Ozean.

Um herauszufinden, wie sich das Wachstum von Phytoplankton in Zukunft entwickeln wird, sichtete und analysierte Miriam Seifert mehr als 3000 experimentelle Studien, welche die Effekte verschiedener Stressfaktoren sowie deren Wechselwirkungen auf Phytoplankton untersuchten. Diese speiste sie in ein Ozeanrechenmodell ein, mit dem sich biologische Prozesse und Stoffflüsse im Meer berechnen lassen. Insbesondere berücksichtigte sie den Effekt von Ozeanversauerung sowie dessen bremsende Wirkung auf die wachstumsfördernden Effekte von Erwärmung und größerer Lichtverfügbarkeit.

Seifert fand heraus, dass sich die Folgen gleichzeitig auftretender Umweltveränderungen im Südpolarmeer besonders drastisch zeigen. Hohe Konzentrationen von CO2 wirken sich negativ auf das Phytoplankton in den Polargebieten aus, eine bestimmte Gruppe einzelliger Algen reagiert dabei besonders empfindlich. Gleichzeitig lösen CO2-Effekte eine Reihe von Rückkopplungsprozessen aus, die erhebliche Auswirkungen auf die Nahrungsnetze und die Effektivität der biologischen Kohlenstoffpumpe im Ozean haben.

Dynamische Deformationen: Wie sich die Dicke des Eises im Nordpolarmeer verändert

Das Meereis des arktischen Ozeans gilt als kritisches Element im Klimageschehen. Dabei zeigt sich ein fundamentaler Wandel von ehemals ganzjähriger Eisbedeckung hin zu eisfreien Sommern – mit Folgen für das globale Klima. Die Dicke des Eises ist dabei zentral für die Veränderungen, da sie wichtige Prozesse des arktischen Klimasystems steuert. Doch in den letzten 60 Jahren ist die durchschnittliche Dicke um mehr als die Hälfte geschrumpft. Das Meereis ist ständig in Bewegung – angetrieben durch Wind und Ozeanströmungen bewegt es sich und verändert seine Dicke dabei durch Gefrieren und Schmelzen, aber auch durch Zusammenstoßen und Auseinanderdriften. Die Polarforscherin Luisa von Albedyll hat analysiert, wie diese Prozesse die Dicke des Meereises bestimmen.

Insbesondere die dynamischen Veränderungen, die durch Verformungen entstehen, hat Luisa von Albedyll genauer unter die Lupe genommen: Kollidierende Schollen, die sich übereinander schieben und dabei so genannte Presseisrücken bilden, lassen das Meereis dicker werden. Wenn Schollen dagegen auseinanderbrechen, entstehen offene Wasserstellen – das Eis wird dünner. Hier kann sich während des Winters verstärkt neues Eis bilden, da die sonst isolierende Eisschicht fehlt. Luisa von Albedyll hat in ihrer Arbeit untersucht, welche Rolle die dynamische Änderung der Dicke für das Meereis der Arktis spielt. Da dünneres Eis leichter bricht und beweglicher ist, könnte das immer dünner werdende arktische Meereis mehr Rinnen und dicke Rücken bilden. Damit könnte das dynamische Wachstum wichtiger für die arktische Meereisdicke werden.

Die Physikerin nutzte für Ihre Forschung hauptsächlich Daten von Satelliten- und Flugmessungen. Im Rahmen der großen internationalen Expedition MOSAiC 2019/2020, bei der das Forschungsschiff Polarstern während einer einjährigen Drift an einer Eisscholle festgefroren war, maß sie selbst die Eisdicke auf der Scholle sowie mit einem Spezialgerät vom Helikopter aus. Nördlich von Grönland erforschte sie die Veränderungen von Form, Struktur und Dicke des Meereises während der Schließung einer sogenannten Polynia – einer großen Öffnung im Meereis. Ihre Ergebnisse belegen die Bedeutung des dynamischen Wachsens der Meereisdicke für das Meereis im Winter.

Luisa von Albedyll zeigt, dass die aus Satellitendaten abgeleitete Deformation die Dynamik des Meereises realistisch erfasst. So lässt sich auch auf regionaler Ebene abschätzen, wie die Dicke des Eises wächst und schrumpft. Mithilfe dieser Erkenntnisse können Meereismodelle und Szenarien zur Vorhersage des arktischen Klimawandels noch genauer werden. Sie liefern damit wichtige Informationen für Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Umweltschutz.