and Society (CLICCS)

Europas Klimaschutzversprechen: Sind wir auf Kurs?

28. Oktober 2020, von Dr. Johannes Jarke-Neuert

Foto: Unsplash/Martin Krchnacek

Mit dem Klima- und Energierahmenwerk setzt sich die Europäische Union (EU) das verbindliche Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, strebt die EU an, bis 2050 klimaneutral zu sein (Netto-Null-Treibhausgasemissionen, siehe unten) - ein Ziel, das mit dem kürzlich vorgeschlagenen europäischen Klimagesetz einen rechtsverbindlichen Status erhalten soll.

Was bedeuten diese Ziele eigentlich in absoluten Zahlen? Und sind wir mit dem derzeitigen Emissionstrend „auf Kurs“?

Werfen wir einen Blick auf die offiziellen Daten. Das heißt, die gesamten Treibhausgasemissionen, die die EU den Vereinten Nationen unter der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) vorlegt.

Das Ziel für 2030

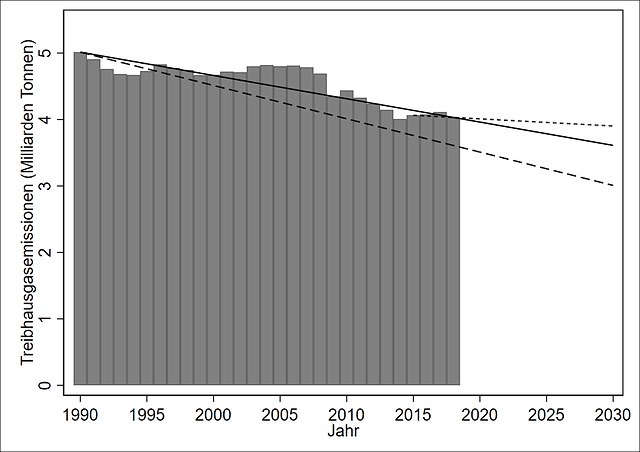

Die Balken in der folgenden Abbildung zeigen die gesamten jährlichen Emissionen der EU-27 (also bereits ohne Großbritannien), einschließlich des internationalen Verkehrs, für die Jahre 1990 bis 2018 (die neuesten verfügbaren Daten) in Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten.

Die durchgezogene Linie zeigt den linearen Trend über diesen Zeitraum: Die Emissionen gingen von 5,01 Milliarden Tonnen im Referenzjahr 1990 auf 4,03 Milliarden Tonnen im Jahr 2018, oder um durchschnittlich 35,1 Millionen Tonnen pro Jahr zurück (das ist die Steigung der Linie).

Die lang-gestrichelte Linie bildet das 40-Prozent-Ziel für 2030 ab: Eine 40-prozentige Kürzung bedeutet 2.005,4 Millionen Tonnen in absoluten Zahlen – das ist eine durchschnittliche Kürzung von 50,1 Millionen Tonnen pro Jahr (das ist abermals die Steigung der Linie).

Eine einfache Definition von „auf Kurs": Die lang-gestrichelte Linie sinkt nicht steiler als die durchgezogene.

Nach dieser Definition ist Europa offenkundig deutlich neben der Spur. Es gibt bereits 2018 eine klaffende Lücke zwischen der durchgezogenen und der lang-gestrichelten Linie, und diese Lücke wird bei Fortschreibung des Trends nicht kleiner, sondern größer. Setzt sich der Trend bis 2030 fort, so ergäbe sich bis zu diesem Jahr eine Gesamtreduktion der jährlichen Emissionen von 1.402,8 Millionen Tonnen gegenüber 1990, so dass im Jahr 2030 immer noch 3,61 Milliarden Tonnen ausgestoßen würden. Das Ziel (3,01 Milliarden Tonnen) würde also um rund 600 Millionen Tonnen verfehlt.

Dabei ist die Verlängerung des langfristigen Trends ein noch relativ optimistisches Szenario, denn der „Kurzzeittrend“ zeigt ebenfalls die falsche Richtung: Die kurz-gestrichelte Linie zeichnet den Trend für die vier Jahre nach des Klima- und Energierahmenwerkes im Oktober 2014 fort—sie ist noch flacher als die lang-gestrichelte Linie.

Selbstverständlich ist die hier angelegte Definition von „auf Kurs“ sehr einfach. Sie ignoriert all die Maßnahmen und Technologien, die den Einspartrend in den verbleibenden zehn Jahren möglicherweise steiler werden lassen. Gut, wenn es dazu kommt. Denn das Schaubild zeigt, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichen werden, um das selbststeckte Ziel zu erreichen. Was bedeutet vor diesem Hintergrund der jüngste Vorschlag der Europäischen Kommission, das Ziel für 2030 auf 55% anzuheben?

Das Ziel für 2050

Um fair zu sein: Das vorgeschlagene 55-Prozent-Ziel ist, so wie das langfristige Ziel für 2050, in „Nettoemissionen“ definiert. Das macht die Rechnung kniffliger.

„Netto“ heißt hier: Von den in die Atmosphäre eingebrachten Treibhausgasen, den "Bruttoemissionen“, werden die der Atmosphäre entnommenen und irgendwo gebundenen oder deponierten Treibhausgase abgezogen, die sogenannten „negativen Emissionen“. Negative Emissionen entstehen beispielsweise durch Aufforstung (Pflanzen verwenden CO2 in der Photosynthese) oder das Deponieren unter der Erde („Kohlenstoffabscheidung und -speicherung“). „Netto-Null Emissionen“ bedeutet also nicht Null Emissionen, sondern dass sich die in die Atmosphäre emittierten und die aus der Atmosphäre entnommenen Treibhausgase ausgleichen.

Das Konzept der negativen Emissionen nimmt also Bezug auf ein Fließgleichgewicht und ist damit physikalisch grundsätzlich seriös. Politisch erhöht dies jedoch auch den Spielraum für Vermutungen und Wunschdenken bei der Setzung langfristiger Klimaschutzziele und -zusagen.

Nehmen wir daher abermals eine einfache Bestandsaufnahme vor. Wenn sich der obige Trend fortschreibt, wie groß wäre dann die Menge negativer Emissionen, die implizit im „Netto-Null“-Ziel bis 2050 enthalten sein müsste, um es zu erreichen?

Wir wissen bereits, dass die lang-gestrichelte Linie—die dem Ziel für 2030 entspricht—das optimistischere Szenario für den Pfad der Bruttoemissionen ist, da Europa bereits hinter dem Ziel zurückliegt. Die durchgezogene Linie stellt das pessimistischere Szenario dar—es ist der Weg, auf dem wir uns derzeit befinden.

In dem optimistischen Szenario gehen wir also davon aus, dass die EU das Ziel für 2030 (3,01 Milliarden Tonnen brutto) erreicht und zwischen 2030 und 2050 weiterhin 50,1 Millionen Tonnen pro Jahr einspart. Wir erhalten eine Reduzierung der jährlichen Bruttoemissionen in Höhe von 1.002 Millionen Tonnen über diesen Zeitraum. Daraus folgt, dass im Jahr 2050 immer noch rund zwei Milliarden Tonnen ausgestoßen werden. Das ist offenkundig weit weg von Null. Und das ist der optimistischere Pfad. Machen wir mit dem derzeitigen Tempo von 35,1 Millionen Tonnen Einsparung pro Jahr weiter, summieren sich die verbleibenden Emissionen im Jahr 2050 schon auf knapp drei Milliarden Tonnen.

Die Europäische Kommission erwartet also implizit entweder eine bedeutende Beschleunigung bei der Einsparung der Bruttoemissionen oder jährliche negative Emissionen von etwa zwei bis drei Milliarden Tonnen bis 2050 (oder eine Mischung aus beidem). Bislang ist unklar, wie negative Emissionen dieser Größenordnung realisiert werden sollen. Es gilt also weiterhin, die Bruttoemissionen zu senken, und zwar wesentlicher schneller als bisher. Was das bedeutet zeigt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes: Das von der Bundesregierung kürzlich beschlossene Maßnahmenpaket, einschließlich Kohleausstieg, Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine nationale CO2-Bepreisung, reichen noch nicht einmal zur Erreichung des Ziels für 2030.