and Society (CLICCS)

CO2-Entnahme als politische Herausforderung: Ein Ziel, viele Wege

18. März 2021, von Meike Lohkamp

Foto: UHH/ Schenuit

Ohne Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen, wird sich die Erderwärmung laut Weltklimarat nicht auf 1,5 Grad Celsius begrenzen lassen. CO2-Entnahme wird daher auch für die Politik immer wichtiger. Dabei verfolgen Länder verschiedene Ansätze, wie eine neue Studie von CLICCS Forscher Felix Schenuit und Team zeigt.

„Ob und wie verschiedene Länder die Entnahme von CO2 zurzeit politisch umsetzen, gibt uns wertvolle Hinweise, um die zukünftigen Entwicklungen und die Einsatzmöglichkeiten abzuschätzen“, sagt Felix Schenuit. Schenuit ist Politikwissenschaftler im Exzellenzcluster Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) an der Universität Hamburg und forscht zur Rolle der CO2-Entnahme in politischen Entscheidungsprozessen.

Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 und dem Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zur globalen Erwärmung hat sich die Netto-Null zum wichtigstes Ziel der Klimapolitik entwickelt. Um den Klimawandel auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, reicht es nicht, Klimaschutzmaßnahmen zur Emissionsvermeidung zu ergreifen. Um unvermeidbare Restemissionen auszugleichen, werden zusätzlich auch Maßnahmen zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre notwendig sein – etwa mittels Aufforstung oder der Direktabscheidung von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Dabei soll ein Gleichgewicht zwischen der Menge der produzierten und der Atmosphäre entzogenen Emissionen – die Netto-Null – erreicht werden.

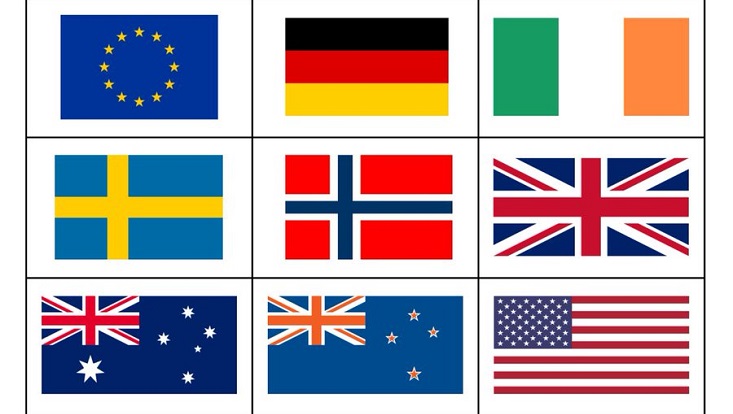

Als Teil eines internationalen und interdisziplinären Teams hat Schenuit nun erstmals die aktuellen Tendenzen in der CO2-Entnahmepolitik von neun Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht. So prüften die Forschenden etwa, ob Länder die CO2-Entnahme auf ihre Klimaschutzziele anrechnen oder ob Entnahme und Reduktion von Emissionen beliebig austauschbar sind. Außerdem untersuchten sie, ob sich Länder auf ökosystembasierte Methoden zur CO2-Entnahme wie Aufforstung oder auf geochemisch-basierte Methoden wie das Abscheiden von CO2 aus der Umgebungsluft und anschließendes Speichern unter der Erde konzentrieren.

Dabei hat das Team um Schenuit herausgefunden, dass sich die Herangehensweisen der Europäischen Union, Irlands, Deutschlands, Schwedens, Norwegens, Großbritanniens, Australiens, Neuseelands und der Vereinigten Staaten von Amerika deutlich unterscheiden. Sie lassen sich in drei Idealtypen einteilen: die inkrementelle Modifizierung, die frühe Integration und das proaktive politische Unternehmertum.

Bei der inkrementellen Modifizierung wird die aktive Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre nur zurückhaltend in die Klimapolitik integriert. Dies ist zum Beispiel in Deutschland der Fall. Bei der frühen Integration hingegen wurde die CO2-Entnahme schon lange vor dem Pariser Klimaabkommen in die nationale Klimapolitik eingebunden. CO2-Entnahme und Reduktionen sind in der Anrechnung auf Klimaziele austauschbar. Dabei konzentrieren sich die Länder – Neuseeland und Australien zum Beispiel – auf ökosystembasierte Methoden der Entnahme. Länder, die auf dem Weg des proaktiven politischen Unternehmertums sind, beabsichtigen hingegen ein breites Spektrum an Methoden der CO2-Entnahme einzusetzen um ihre Klimaziele zu erreichen. Dazu gehören auch geochemisch-basierte Methoden. Ein typisches Beispiel für diesen Weg ist Großbritannien.

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass einige Länder noch unentschlossen sind, ob sie zum Beispiel Entnahme und Reduktion gleichwertig behandeln wollen, die beiden Maßnahmen also austauschbar sind. In den nächsten Jahren sind Veränderungen und politische Auseinandersetzungen – auch in anderen Ländern – zu erwarten. Das werden wir beobachten“, so Schenuit.

Fachartikel: Schenuit F, Colvin R, Fridah M, McMullin B, Reisinger A, Sanchez DL, Smith SM, Torvanger A, Wreford A, Geden O (2021): Carbon Dioxide Removal Policy in the Making: Assessing Developments in 9 OECD Cases; Front. Clim.