and Society (CLICCS)

UNESCO Symposium HamburgZu klein, um zu überleben?

9. Oktober 2025, von Thomas Merten

Foto: Beate Ratter

Zu klein, um zu überleben?

Fachleute aus aller Welt suchten beim Hamburger UNESCO-Symposium nach neuen Wegen, wie sich Inselgesellschaften gegen den Klimawandel wappnen können.

„Sinkende Nationen“, „gefährdet“, „dem Untergang geweiht“: Phrasen wie diese wecken oft den Eindruck, dass kleine Inseln in Karibik, Atlantik und Pazifik bald hilflos in den Meeresfluten verschwinden. Das ist zwar nicht völlig falsch. Allerdings bleibt so unbeachtet, welche vielfältigen Möglichkeiten Inselstaaten haben, gegen die Folgen des Klimawandels zu bestehen. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen und die Inselbewohner:innen können ihre sozialen und kulturellen Vorteile ausspielen.

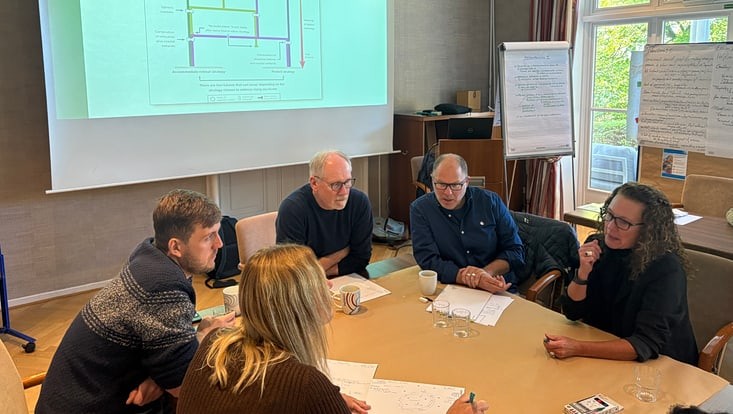

In Hamburg trafen sich Klimaforschende, Expert:innen aus Natur- und Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen und Linguistik, um vorherrschende Narrative zu hinterfragen und interdisziplinär kreative Lösungen zu diskutieren. Organisiert wurde das Symposium von Prof. Beate Ratter vom Exzellenzcluster CLICCS der Universität Hamburg, UNESCO-Lehrstuhlinhaberin für Gesellschaftliche Klimaforschung und Resilienz. „Unser Ziel war, Grenzen zwischen den Fachgebieten zu überwinden und viel Neues voneinander zu lernen“, sagt Ratter.

Anpassung als kulturelle Stärke

Kleine Inseln sind ökonomisch oft erfolgreicher als größere Volkswirtschaften. Viele sind in Wahrheit große Ozeanstaaten. Zu ihnen gehören riesige Meeresgebiete und eine einzigartige Biodiversität. Deutlich wurde auch, dass Inselgesellschaften stetigen Wandel gewohnt sind. Beständigkeit und starre Verhältnisse gehören nicht unbedingt zum traditionellen Weltbild der Inselbewohner:innen – gute Voraussetzungen für Klimaanpassung.

„Beate Ratter forderte uns auf, unsere gewohnten Denkmuster zu verlassen und den Begriff Insel neu zu fassen – nicht mit Gewissheit, sondern mit Neugier“, berichtet Anne McDonald vom Institut für Inselnachhaltigkeit an der Sophia-Universität in Tokyo vom Symposium. Ein Austausch wie in Hamburg zeige, was auf verschiedenen Inseln akzeptabel, bezahlbar und technisch machbar ist.

Oft bestehen Zielkonflikte: Tourismus etwa verursacht Treibhausgase, die das Klima weiter anheizen, ist aber für manche Inselwirtschaften unverzichtbar. Obwohl die Anpassung an den Klimawandel dringend ist, besteht die Gefahr, dass vorschnelles Handeln zu neuen Problemen führt. Anpassung ist nicht nur eine technische, sondern oft auch eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Herausforderung, und sie gelingt meist nur schrittweise.

Mut zur Fantasie

Allzu oft beginnen Diskussionen darüber mit Grenzen – Budgets, Vorschriften, Angst vor Risiken. „Solche Einschränkungen können Kreativität im Keim ersticken“, sagt Jean Mitchell, Professorin für Anthropologie und UNESCO-Chair für Inseln und Nachhaltigkeit an der Prince-Edward-Universität in Kanada. „Doch gerade Fantasie und Mut sind für eine wirksame Anpassung unerlässlich.“

Eine Frage wurde immer wieder gestellt: Ist eine Insel jemals zu klein, um sich zu behaupten? Dabei gehe es nicht nur um Geografie, erklärt Alexandre Magnan, Geograf am Cawthron Institute in Neuseeland: „Wir sind gefordert, zu überdenken, wessen Stimmen gehört werden, wessen Wissen zählt und ob eine Perspektive – wie lokal sie auch sein mag – jemals zu klein sein kann, um Bedeutung zu haben.“

Lokales und traditionelles Wissen sind deshalb unverzichtbar. Zum Beispiel können biodiverse Nutzpflanzen die Ernährungssicherheit verbessern. Mehr Selbstbestimmung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle: Das betrifft zum Beispiel Energieerzeugung, Nahrungsmittelproduktion und wirtschaftliche Vielfalt. Das Meer etwa ist zentral für Ernährungssicherheit und Handel. Veränderungen der Wassertemperatur führen jedoch dazu, dass sich Fischbestände verlagern – das erschwert den Fischfang. Um diese Themen politisch anzugehen, mangelt es oft an Teilhabe von Inselgesellschaften bei internationalen Verhandlungen.

Jede Insel ist anders

Keine Insel gleicht der anderen. Auch wenn sich Regionen und Wirtschaft ähneln, sind sie doch einzigartige Orte, geprägt durch Landschaft, Traditionen und Werte. Daraus ergeben sich individuelle Weltanschauungen, die das Selbst- und Heimatgefühl der Inselbewohner:innen formen – und ihre Wünsche. Es ist daher entscheidend, auf ihre Stimmen zu hören und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu entwickeln.

Klein zu sein, das kann auch Vorteile haben – so könnte man eine zentrale Erkenntnis des Symposiums zusammenfassen. „Denn kleine Inseln sind klein genug, um Veränderungen zu bewirken“, sagt Anne McDonald. Ihr Resümee: „Wenn wir lokale Erzählungen mit regionalen und globalen Perspektiven verbinden, wird die Wirkung solcher Begegnungen weit über die Teilnehmenden in Hamburg hinausreichen.“

Mehr Informationen

Beate Ratter ist Professorin für Integrative Geographie und forscht am Exzellenzcluster Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) und am Helmholtz-Zentrum Hereon.

Sie hält den UNESCO-Lehrstuhl für Gesellschaftliche Klimaforschung und Resilienz.

Mehr zum Thema: Klimawandel braucht eine persönliche Erfahrung